1940-е годы: закрытие Никольского храма, Великая Отечественная война, немецкие оккупанты в Воронеже, освобождение города и возобновление богослужений в храме

В апреле 1940 года Центральный райисполком принял решение закрыть Никольскую церковь — последний оплот обновленства и единственный действующий в Воронеже храм – «в связи с распадом двадцатки и отказом временно исполняющего обязанности председателя двадцатки от сохранности здания и имущества». Претензии адресовались обновленческому священнику Александру Егорову — временному председателю так называемой «двадцатки» (совета из двадцати прихожан, ответственных за сохранность храма). Сумма в 26 тысяч рублей, в которую власти оценили требуемый ремонт здания, для прихожан оказалась непосильной, церковь в итоге закрыли.

Попытка верующих спасти храм окончилась неудачей. Письмо с двумя сотнями подписей, отправленное М.И.Калинину, вернулось в Воронеж для разбирательства и решения, и власти не замедлили с ответом. На заводах и фабриках была организована кампания по сбору подписей с требованием использовать Никольскую церковь для учебных целей, но даже такая мера показалась властям недостаточно решительной: облисполком постановил устроить в здании трикотажную мастерскую. С закрытием храма прекратил свое существование последний обновленческий приход в Воронежском крае.

К началу Великой Отечественной войны приходская жизнь в области продолжалась всего в двух храмах. Ввиду отсутствия архиерея приходы подчинялись непосредственно Патриаршему Местоблюстителю митрополиту Сергию (Страгородскому).

Война с фашизмом, принесшая народу новые бедствия, стала испытанием и для верующих, однако Православная Церковь получила и некоторые послабления. Митрополит Сергий, 22 июня 1941 года обратившийся к духовенству и верующим с посланием, призвал паству к защите Отечества:

«Наши предки не падали духом и при худшем положении, потому что помнили не о личных опасностях, а о священном своем долге перед Родиной и верой и выходили победителями. Не посрамим же их славного имени и мы — православные, родные им по плоти и вере».

Такая позиция Церкви заставила власти смягчиться, и по ходатайствам верующих началось открытие некоторых храмов.

В начале февраля 1942 года Никольский храм — последний закрытый перед войной — был первым возвращен верующим. Митрополит Сергий 5 февраля благословил возобновление богослужений и определил настоятелем Никольского храма протоиерея Павла Беляева, 13 февраля при большом стечении народа прошла первая служба. С тех пор в храме регулярно совершались богослужения с молитвами за воинов и победу над врагом.

В апреле впервые за последние годы в Воронеже прошли пасхальные богослужения, на пасхальной заутрене было оглашено послание митрополита Сергия, в котором он указывал на антихристианскую сущность нацистской идеологии и призывал православных оставаться твердыми в вере:

«Праздник Пасхи празднуем мы, а небо над нами все еще покрыто тучами. Но тьма не победит света, хотя бы и на время заслоняла его. Тем более не победить фашистам, возымевшим дерзость вместо Креста Христова признать своим знаменем языческую свастику… Не свастика, а Крест призван возглавить христианскую нашу культуру, наше христианское «жительство»».

В июне 1942 года военная обстановка в Воронеже осложнилась, 13 июня на город были сброшены первые немецкие бомбы. Вновь, как и в 1941 году, началась эвакуация, но теперь она проводилась под непрерывными бомбежками: только 4 июля на город упало более шести тысяч бомб.

Протоиерей Павел Беляев вместе с группой горожан был эвакуирован в Борисоглебск, где незадолго до этого возобновились богослужения в Знаменском храме. На следующий день после его отъезда, 7 июля, гитлеровцы вошли в Воронеж.

По некоторым данным, священник Никольского храма Иоанн Поворинский, оставшийся в оккупированном городе, направил в немецкую комендатуру ходатайство о возобновлении богослужений и получил на это разрешение. Однако 31 июля фашистское командование все же запретило службы в храме, и священник Алексий Кесаревский, которому удалось испросить позволение на вынос богослужебных предметов, с риском для жизни вынес из храма антиминс, святые дары, святое миро, напрестольное Евангелие, крест, служебник и требник.

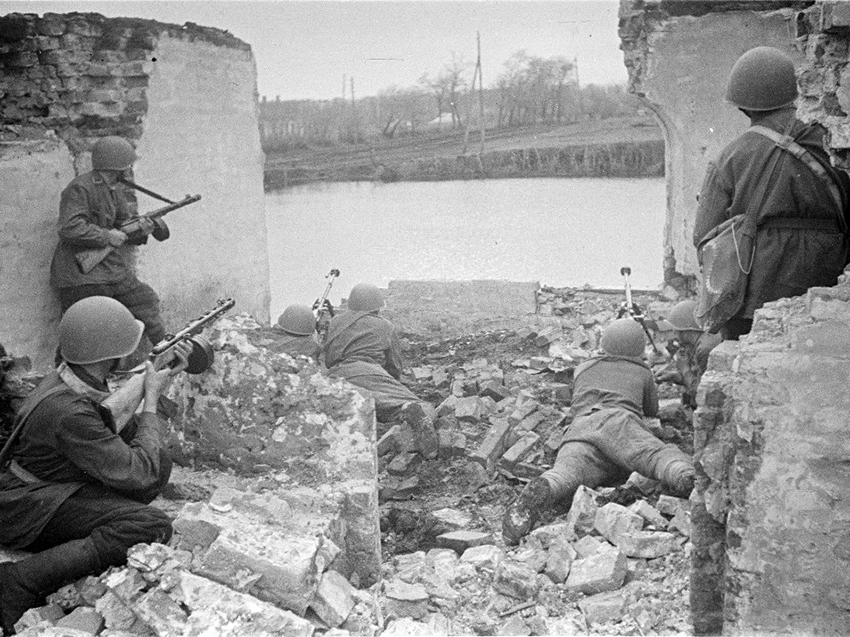

Фашисты оставались в Воронеже недолго. В ноябре 1942 года советские войска перешли в наступление под Сталинградом, и в конце 1942 — начале 1943 года в результате крупных сражений на Среднем Дону наши войска освободили южные районы области. В январе 1943 года был освобожден и Воронеж: утром 25 января на полуразрушенном здании гостиницы «Воронеж» советские солдаты установили красный флаг.

Никольский храм, превращенный немцами в наблюдательный пункт, в ходе боев был заметной мишенью. В результате два яруса колокольни были разрушены артиллерийским огнем, сгорела кровля трапезной и покрытие купола. По свидетельству очевидцев, среди поврежденных фресок сохранился нетронутым лик Николая Чудотворца.

В мае 1943 года власти разрешили возобновить в церкви богослужения. После полного освобождения Воронежской области началось восстановление храма под началом епископа Курского и Белгородского Питирима (Свиридова), в те годы временно управлявшего Воронежской епархией.

В августе 1943 года по решению владыки Питирима в составе Курской епархии образован Воронежский благочиннический округ, во главе которого поставлен протоиерей Алексий Павлович Образцов (будущий Паисий, епископ Брестский; ныне похоронен в некрополе Алексиево-Акатова монастыря). Владыка Питирим перевел о.Алексия из Анны, где тот служил с 1942 года, в Воронеж и назначил его настоятелем Никольского храма, который еще предстояло привести в благолепный вид.

В Воронеже начиналась мирная жизнь, город восстанавливался после разрушений, но в западных областях война еще продолжалась. Прихожане единственного в городе храма, сами пострадавшие от войны, не только молились за воинов, но и по мере сил собирали средства для помощи фронту. Вскоре после освобождения города начались организованные сборы в фонд обороны, в сентябре 1943 года при Никольском храме был создан комитет по сбору подарков раненым и пожертвований на оборону. В воскресные и праздничные дни по окончании Литургии служились молебны о даровании победы, священники произносили патриотические проповеди.

Деятельная поддержка не осталась незамеченной властями, Церковь мало-помалу получала послабления. Одним из небольших свидетельств нового отношения властей было разрешение горисполкома, полученное протоиереем Алексием Образцовым в ответ на ходатайство о проведении крестного хода на реку Воронеж на праздник Крещения Господня, 19 января 1944 года. Разрешение было дано с одним лишь условием — уведомить о шествии милицию.

Благодаря постоянной помощи, которую Православная Церковь оказывала воюющей стране, стали возможными историческая встреча митрополитов Сергия (Страгородского), Алексия (Симанского) и Николая (Ярушкевича) со Сталиным в сентябре 1943 года и последующее избрание Патриарха.

(Текст — из книги «Твердыня веры. Никольский храм города Воронежа» / автор-составитель А. Коробанов; под общей редакцией протоиерея Андрея Изакара. — Воронеж: Издательский отдел Воронежской митрополии, 2015.)